こんにちは

iKKAの野村です。

例年と違い、寒さをあまり感じない日が続いていましたが

2、3日前から急に冷え始めて冬らしい寒さになりましたね。

この冷え込みで普段の生活に影響が出ないことを祈りたいです。

先日、滋賀県守山市の佐川美術館で開催されている「デザインあ展」に行ってきました。

2013年の東京での開催時にも見に行ったことがあり、初めて見る手法での展示に

とても良い刺激を受けたのでぜひ、また行きたいと思っていました。

こちらの展覧会は、子供たちのデザインマインドを育むという考えの

テレビ番組「デザインあ」を体感できるように発展させた展覧会です。

テレビ番組では、見る・考える・つくるを多彩な映像表現を用いて発信されています。

この展覧会では身の回りにあるモノ・コトから概念までテーマを掘り下げた作品が

様々な手法を用いて展示されていました。

文字通り、見る・考える・つくることが子供でもわかりやすく体感でき、

大人も一緒に楽しめる内容でした。

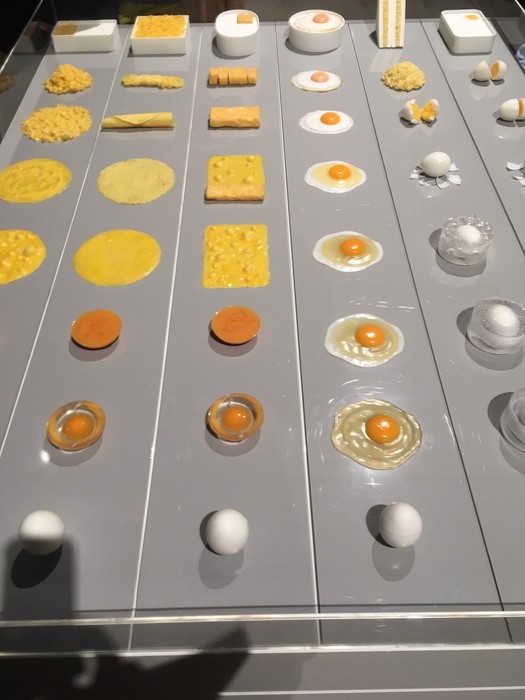

こちらはその一部の写真になります。

この写真は「たまごの変身」というタイトルです。

最初は同じたまごですが、調理の仕方や手順によって仕上がりが様々に

変化していく様子を表しています。

こちらは「ちょうどいい」というタイトルの作品です。

握り寿司と軍艦巻き模型で普段食べているサイズはどれかというのを

探しました。

当たり前のように耳にするデザインという言葉、誰もがなんとなく頭の中で

イメージが湧くかと思いますが、明確な定義となると言葉に詰まったので

少し調べてみました。

語源はラテン語の「Designare:計画を記号に表す」からきているようです。

『服飾や建築、工業製品などで機能や見た目を考えて作品や製品の形態立案を

すること。図案や模様などを考案すること。また、そのもの。』

このように記載されていました。

例えば衣服の機能や見た目、建物の使い勝手や意匠性などを考えるという

ことになると思います。

このことから、作業することだけではなく結果として作られたそのもの自体も

指すようです。

長い年月を経てデザインという言葉も少しずつ変化もしています。

例えばキャリアデザインやライフデザインなど形に現れないものを対象に

計画することにもデザインという言葉が使われていますね。

以前の日本では表面を飾って美しく見せる装飾のことをデザインとして

捉えられていましたが、最近ではデザインの意味が広く理解・認識され、

今回の「デザインあ展」につながっていると思います。

さて、デザインの中心にあるものは何か。

それは「ヒト、またはユーザー」。

デザインは利用する人のためにあるということですね。

そのヒトに、ユーザーに何が必要なのか、それに対して何を設計するのかを

考えることが大切です。

自身の身の回りでも好きなものや大切にされている物があると思います。

意匠が良いのか、機能面が良いのか。

その形になった経緯を考えることでより一層、その物が大切になるかもしれませんね。

私達は建築という視点からたくさんのお家造りに携わらせていただいています。

お家の外観はもちろん、室内のインテリアや導線などお施主様とコミュニケーションを

とりながら機能面や意匠面、様々な面からデザインを考えて形にさせていただいています。

これからもデザインの中心にあるヒト、お家造りでは住まわれるヒトのことを

考え続けてより良いデザインができるように努めていきます。