こんにちは。iKKAの松野です。

先日、iKKAの設計士が講師として、滋賀県の中学校で授業をさせていただきました。

中学2年生のキャリア教育の一環の授業です。

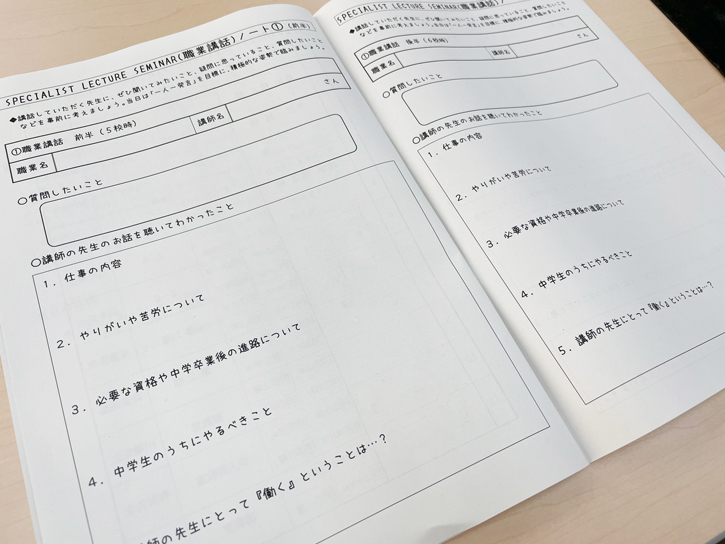

さまざまな分野で働くスペシャリストから、仕事の内容や、楽しさ、やりがい、苦労などを聞き、働くことについて主体的に考え、自分の進路につなげていく授業です。

iKKAの設計士だけでなく、幼稚園教諭、美容師、消防士、パン屋さんなど、さまざまな職業の講師来られていました。

自分はどんな特技や個性があって、向いている職業はなんだろう?

中学生の今、どんなことをしておくべきなのか?

など、仕事だけでなく、中学生である今の自分についても見つめ直すことにもつながる機会となります。

「子供たちに、お家づくりの仕事の楽しさを伝えたい!」

と快諾させていただきました。

資料として用意していたスライドの最終確認をします。

授業は、45分ほどの講和と、質疑応答の時間があり、生徒さんが教室を移動する形式で5時限目と6時限目を受け持ちます。

この後、生徒さんが講師の方をそれぞれの教室へと案内してくれました。

教台に立っているのが、iKKAの設計士です。

チャイムが鳴り、授業が始まります。

たくさんの中学生に設計士の仕事について、想いもこめて、丁寧に話していきました。

自分が設計士を目指した流れ、

みんなのような中学生の頃の自分。

そして、仕事として設計をするようになり、がむしゃらに設計をしていた頃の話。

そのあと、

実際にiKKAでお家づくりをした事例を紹介しながら、

どのようにお家が作られていくのか?を伝えていきます。

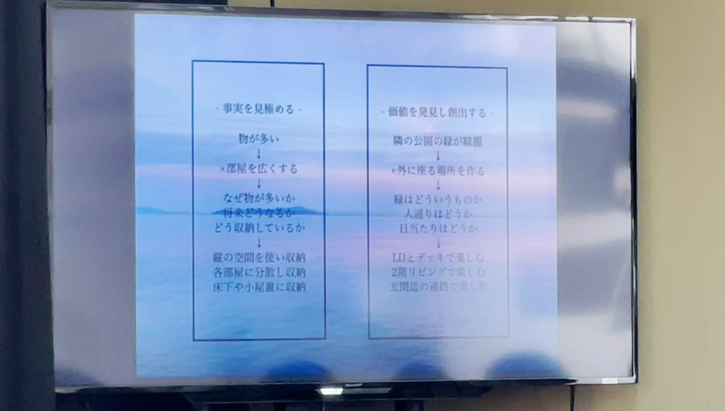

住まい手の暮らしへの想いをヒアリングするということ。

要望を盛り込むだけではなく、

住まい手がなぜそうしたいと思ったのか、本質を深く考えることが大切であること。

自分の頭で考え、住まい手と会話をし、よりよい提案をすることの大切さ。

敷地の形状だけでなく、周辺環境についても知り、家づくりに生かすこと。

春には桜並木になる木があること。

太陽の動きを考え、どんな光を取り入れる窓を配置するのか。

季節の変化で見える景色が変わる、それを楽しむ暮らしの提案。

イメージし、手を動かし、膨らませ、現実的にお家としてまとめあげること。

間取りの見方を説明しながら、スムーズな動線や、人の動き、日常の暮らしやすさとは何なのか?を伝えていきます。

座ったときの目線の高さ、立っているとき、何をしているのか?その目線の先には何を配置するのか。

写真と言葉で生徒さん達にもイメージを膨らませてもらいます。

そして、

1つのお家ができあがるまでには、たくさんの人が関わっていること。その人たちの協力無しではいい家は出来上がらないこと。

家が作られていく流れから、設計者としての物事のとらえ方、考え方。

お家をつくる上で考えなければならない事、その知識が必要となること。

そして、家づくりという仕事内容だけではない、

「仕事」ということについて、先輩からのアドバイスを伝えます。

仕事とは?

誰かの役に立つこと

出来ない事は、誰かが助けてくれていること。

助けてもらった人がまた誰かを助けたりして、そうして繋がっていくこと。

自分に向いている仕事は1つじゃない。見方を変えたらもっと世界は広がる。仕事を楽しんでほしい―

聞いていて、自分の好きな仕事を見つけて働くっていいなぁと、改めて感じました。

生徒さん達にも、未来の働く自分に向けてのわくわくや仕事に対する真剣さが伝わっているといいなぁと思いました。

いただいた生徒さんの感想を1つご紹介します。

「求められたことを更にアレンジして、相手が喜ぶようにすることが設計士としての腕の見せ所だと思いました。

そしてそれは、日常や他の仕事でも使えると思います。

僕は、これから、落としたものを拾ってあげるときにも、汚れに気づいたら払ってから渡すことをしようと思います。」

と言ってくれました。

この講和を通して、生徒さん達に新たな気付きがあったのかな、と思うととても嬉しいです。

機会を下さった中学校の方々、ありがとうございました。